| 2018年7月31日(火) |

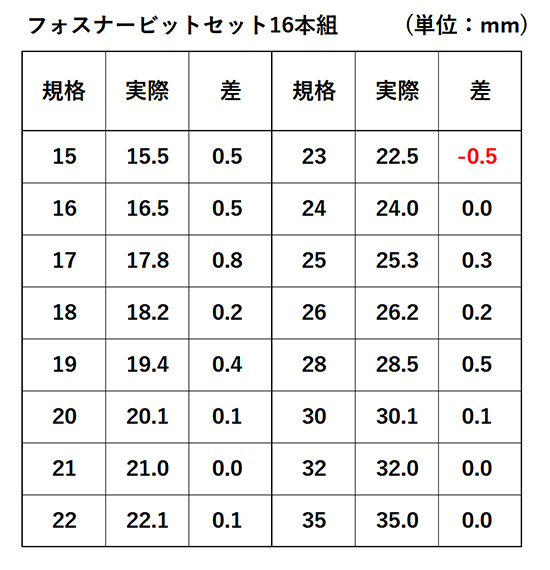

| フォスナービット16本セット購入 |

| 16本セットで2,480円というフォスナービットを購入しました。15mmから26mmまでは1mmきざみで揃っていますが、中国製の安物なのでどれだけ精度よくできているかが問題です。商品は注文すると翌日に配達されましたが、1本ずつプラスティックの箱に入っていました。ラベルがばらばらなので嫌な予感がします。早速ボール盤を使って穴をあけてみました。実際にあけた穴の径と規格はかなり違います。殆どが規格より大きい穴があきましたが、23mmだけが0.5mm小さい穴がになりました。穴が大きい分にはグラインダーで削れば、小さくすることが出来ますが、小さいドリルは大きくできません。当面はこのまま使用しますが、必要に応じてグラインダーで修正します。 |

|

|

|

|

|

| 2018年7月30日(月) |

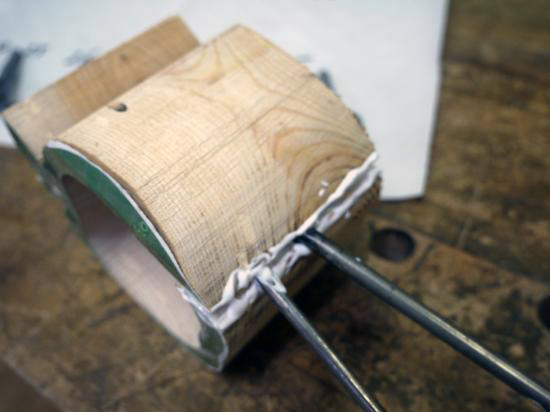

| リンゴのバンドソーボックスの製作 |

| リンゴのバンドソーボックスを作ってみました。テンプレートはネット上にあるイラストで気に入ったデザインの物を選びました。葉っぱが付いている形です。丸太で作りたかったのですが、適当な材がなくすこし川の残っている木になりました。残念ながら虫食いがひどく出ています。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 2018年7月29日(日) |

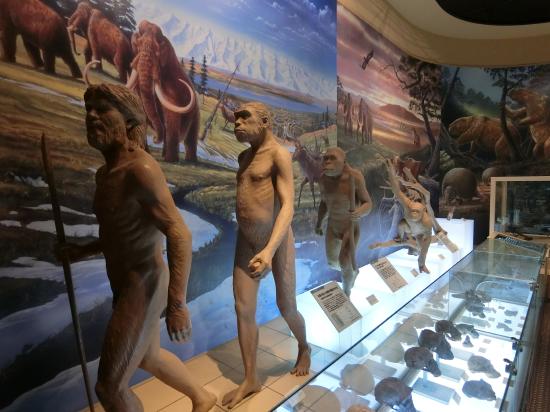

| 茨城県自然博物館 |

| 茨城県坂東市にある自然博物館へ行ってきました。火山列島日本という企画展をやっていましたが、常設展示も内容が豊富でそれだけでも十分楽しめます。動く恐竜が人気だと思いましたが、それ程人は集まっていません。水槽に魚が入っているところもあり、展示に飽きるところがありません。お近くの方はぜひ行かれるとよいでしょう。下の写真をクリックすると動く恐竜を見ることが出来ます。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 2018年7月28日(土) |

| エフピコ工場見学 |

| 茨城県八千代町にあるエフピコの工場見学に行ってきました。エフピコは一般的には知られていないかもしれませんが、スーパーなどで非常に良く見かける食品トレーを作っている会社で、市場シェアは4割近くあります。今回はそのトレーを回収してリサイクルをしている工場の見学です。しかし工場に着くと敷地が非常に大きくてそのリサイクル工場の場所が分かりません。2回ほど工場に入ってから聞いて、目的の工場にたどり着くことが出来ました。リサイクルの一番の問題は、色別にトレーを仕分ける必要があることで、現在では確実な人力でやっているという。しかもその作業には障害者を多数(13%ぐらい)雇っておられ、地域から感謝されているという。帰りには「蒸せるんです」といレンジパックとメモ用紙などをお土産で頂いた。工場見学の後は乗国寺に立ち寄った後、和食レストランでちょっと贅沢なランチを頂いて帰りました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 2018年7月27日(金) |

| Skilsaw用ダドーインサート購入 |

| テーブルソー用のインサートはまな板で自作しましたので、特に必要ではありませんが付属のワッシャーと一体になった薄型のフランジナットが目当てで購入しました。送料込みで2,145円ぐらいです。アメリカからの送料は741円と国内の宅急便のような金額です。この薄型のフランジナットだと、長さに制限があるモーターの軸にダドーブレードを枚数多く取り付けることが出来ます。テーブルインサートとフランジナットそれに取扱説明書が付いて送られてきます。 |

|

|

|

|

|

| 2018年7月26日(木) |

| 円形バンドソーボックスの製作 |

| ネット上に円形のバンドソーボックスのテンプレートがあったので作ってみました。直径175mm、奥行き90mmです。外周はバンドソーでカットせず、丸い材料を木工旋盤で切り出し引き出しの部分だけバンドソーを使いました。材料に割れがあったので、バンドソーのソーダストを瞬間接着と一緒に入れて穴埋めと割れ止めの対策としました。 |

|

|

|

|

|

|

| 2018年7月25日(水) |

| ルーターテンプレートの製作 |

| 以前に頼まれて作った真鍮のテンプレートですが、直径22mmに対して少し小さいので作り直すよう依頼がありました。前に作ったものをノギスで測ると21.80mmでした。旋盤で削る時に微妙に調整して22.00mmに合わせました。測定を何度も繰り返して追い込む必要があり、手間がかかります。最後はサンドペーパーで微調整しました。 |

|

|

|

|

| 2018年7月24日(火) |

| 木内酒造 |

| 茨城県那珂市にある木内酒造の店舗へ行ってきました。店内は試飲も出来るスペースがあり、予想に反してお客さんがかなり来ていました。お酒は金賞を受賞した菊盛が有名で、ビールは木内酒造でしか作れない常陸野ネストビールがあります。お酒は高級な方の月下香と蔵鑑大吟醸を1本ずつ買いました。ビールはネストビールの3種類を10本ぐらい購入しました。帰宅後すぐにビールを飲みましたが、普通のビールの味とかなり違います。酒好きでないと変な味という評価になりますが、小生は美味しいと感じます。問題は値段が高いことだけです。720ml、1本が千円前後します。その後お酒も飲みましたが、確かに金賞受賞だけのことはあります。こちらも値段が高いので、普段飲みには適しません。 |

|

|

|

|

|

| 2018年7月23日(月) |

| ロウ付けキット購入 |

| ロウ付けが出来るトーチ、ガスボンベ、銀ロウ(フラックス付)を購入しました。トーチは800℃~2000℃まで炎温度を調整できる強力型です。ロウ付けははんだ付けと溶接の中間的なもので、溶接は金属自身を溶かして接合しますが、半田付けは溶かした半田を接着剤の様にして接合します。当然ですが、半田は強度が弱く、溶接は強いということになります。銀ロウははんだ付けより高温で銀ロウを溶かして接合します。溶接ほど大掛かりな機械が必要なく、接合強度もそこそこ強いということになります。 |

|

|

|

| 2018年7月22日(日) |

| 外気温度計の電池交換 |

| 外気の温度を表示する温度計を取り付けています。センサー部をベランダに出して、表示部をパソコンデスクの横に取り付けています。朝温度を確認すると何も表示されていません。壊れたのかなと思いましたが、電池を交換すると問題なく表示されるようになりました。真冬は-4℃ぐらいになりますが、今は朝でも30℃です。 |

|

|

|

| 2018年7月21日(土) |

| ディスクサンダーのメンテナンス |

| ディスクサンダーは、作った当初は問題ないのですが使っているうちにディスクの平面性が失われます。ワークを当てるとディスク面でバウンドするようになってきます。これがひどくなると使えないので、ディスクを削ることになります。これを見越してディスクは分厚くしてあります。それから振動もなぜか大きくなっています。車のタイヤの様にバランスを取る必要がありますが、最初はあまり大きくなかったのでそのまま使っていたのでしょう。ディスクの交換のついでにこれも修正しました。今回のメンテナンスでかなり使い易いディスクサンダーになりました。詳細は下の写真をクリックすると動画で見ることが出来ます。 |

|

|

|

|

| 2018年7月20日(金) |

| ディスクサンダーの集塵改善 |

| ディスクサンダーの集塵を見直しました。サンダーのテーブルの下の箱に、集塵ポートを取り付けて吸うだけでは十分ではありません。空気の流れを良くする仕切り板の様な物を取り付けると集塵の効率は上がります。最初に作った時にも配慮したつもりですが、十分ではありませんでした。仕切り板の位置を変えたり、追加することで集塵の効率を改善することが出来ました。詳細は下の写真をクリックすると動画で見ることが出来ます。 |

|

|

|

|

| 2018年7月19日(木) |

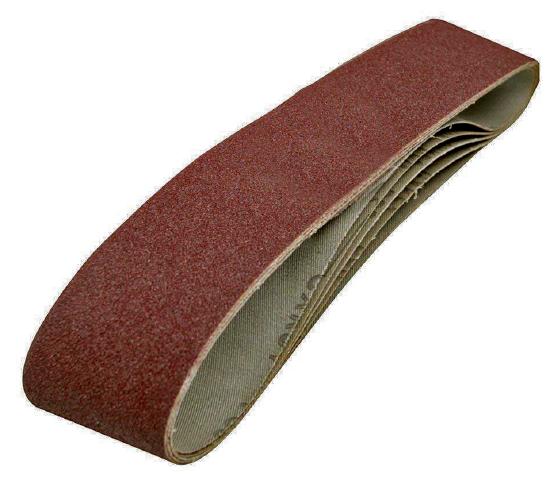

| サンドペーパーの種類 |

| ベルトサンダーなど電動工具に使われているサンドペーパーとホームセンターなどで売っているから研ぎ用のサンドペーパーは何が違うのか?自作のスピンドルサンダーは、ベルクロタイプのものを使っていますが、電動工具用ではないので耐熱性が低いのです。電動工具用は、モーターでベルトとかディスクを高速で回すので、ワークを当てると発熱します。木が燃えるほどの温度にはなりませんが、100℃は超えます。一方、から研ぎ用などのサンドペーパーは、手で持ってこすることを前提にしているので、耐熱性が低い接着剤(にかわなど)を使っています。から研ぎペーパーを電動工具につけて使うと、すぐに研磨剤がはがれてしまいます。電動工具用に作られたサンドペーパーは接着剤にレジンを使っているので、耐熱性が高く容易に研磨剤がはがれることは無く、長持ちします。しかし自作のスピンドルサンダーは、市販のスピンドルサンダー用のドラムを取り付けることが出来ないので、サンドペーパーを頻繁に交換する必要があります。日本研紙のサイトにサンドペーパーの種類について書かれています。興味のある方は見てください。 |

|

|

|

|

| 2018年7月18日(水) |

| 丸太のバンドソーボックスの製作PartⅡ |

| 丸太のボックスの2作目を作りました。作り方の詳細は下の写真をクリックすると見ることが出来ます。 |

|

|

|

| 2018年7月17日(火) |

| 丸太のバンドソーボックスの製作 |

| 樫の丸太があったので、バンドソーボックスを作ってみました。底をカットした後さらに後ろの板になる部分をカットします。これで丸太をバンドソーのテーブルに置いて、引き出しになる部分をくり抜くことが出来ます。くり抜いた後はバンドソーのブレードが入ったところは接着剤を付けて固定します。また裏板も本体に接着します。接着面は目立たないよう、バンドソーの鋸くずを付けて接着しました。引き出しは前後の板をカットしたあと、内側を切り抜いてまた前後の板を接着します。これで引き出しの取っ手を付けて完成です。 |

|

|

|

|

|

|

| 2018年7月16日(月) |

| バンドソーウサギの製作 |

| バンドソーを使った、うさぎの形のボックスを作りました。木工の本に出ていたテンプレートを木のブロックの上に貼り付けて、バンドソーで切っていきます。作り方の詳細は下の写真をクリックすると見ることが出来ます。 |

|

|

|