| 2017年9月30日(土) |

| 電気ドリル利用バンドソーの製作(PartⅣ) |

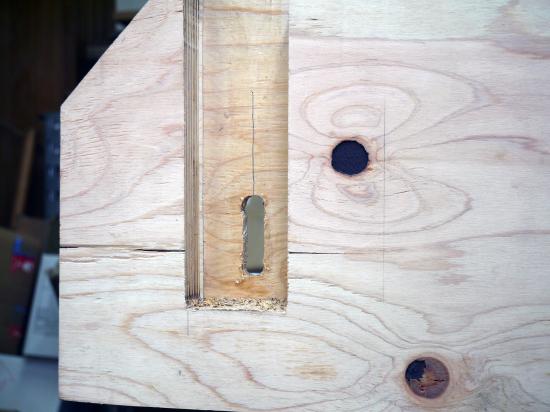

| 上側の車輪を取り付ける木のブロックを作ります。板付きナットを取り付け上からボルトで引っ張ってテンションをかけれるようにします。またブロックの上部にボルトを入れてブロックを傾ける機構を付けました。これはトラッキング調整用です。上下の車輪にブレードを取り付けて試してみると上手く回転します。またトラッキング機構も問題なくブレードの位置を調整できます。ここまで出来ると後は、テーブルを取り付けたり、カバーを付けたりするだけなので完成までは時間の問題です。 |

|

|

|

|

|

| 2017年9月29日(金) |

| 電気ドリル利用バンドソーの製作(PartⅢ) |

| 車輪が出来ましたので、本体の製作です。1820x910mmの12厚の合板を買って、ホームセンターで4等分にカットしてもらいました。1枚が450x910mmで4枚になります。この4枚を接着してバンドソーの本体とします。木工ボンドを塗ってクランプを総動員して接着しました。出来上がった本体にベアリングを取り付け電動ドリルで回してみると無事回りました。 |

|

|

|

|

|

| 2017年9月28日(木) |

| バイス保護用板の製作 |

| 新木場木工交流会で頼まれましたが、バイス用の保護板を製作しました。依頼者はボルトの製作と板に雌ねじを切ることが出来ないので、依頼された様です。板は手持ちのケヤキ材を使いました。1"のボルトはレッドオークです。次回の新木場木工交流会へ持って行く予定です。 |

|

|

|

| 2017年9月27日(水) |

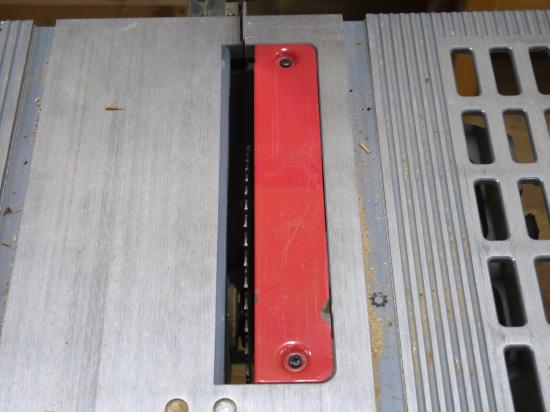

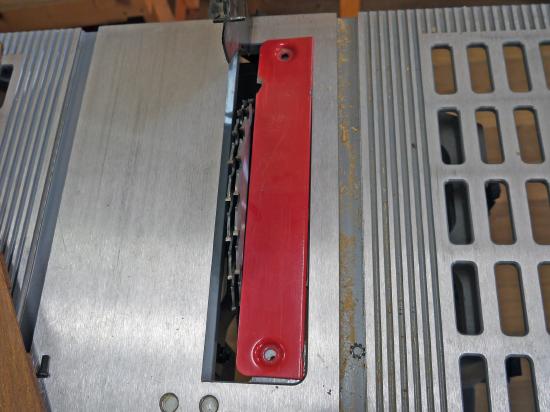

| テーブルソーゼロクリアランスインサートの製作 |

| ダドーブレード用のインサートは作りましたが、通常の鋸刃用の鋸刃とインサートの間に隙間のない物はまだ作っていません。安全性にも関わってきますので、製作することにしました。鉄板のインサートは薄いので、木の板で作ったときに加工が少々難しいのが難点です。テーブルの受け入れ部の凹凸の方を印肉を使って取り、トリマで削りました。フリーハンドですが問題なく削ることが出来、テーブル面と段差のないインサートを作ることが出来ました。ブレードを傾けて切る時は、既存の鉄板のインサーに替えて使うつもりです。下の写真をクリックすると動画を見ることが出来ます。 |

|

|

|

|

| 2017年9月26日(火) |

| ハンダごて最適温度 |

| ハンダごての最適温度は通常240~250℃と言われています。しかし電源コンセントに差してしばらくすると、400℃を超えます。これではハンダがコロコロ落ちて上手く半田付けが出来ません。そこでトライアックを使って温度調整をしますが、テスターに付属の熱電対方式の温度計があるので、トライアックのボリュームの位置を探ってみました。240℃ぐらいになるところを探してトライアックのボリュームのパネルに鉛筆で印を入れました。今後はこの位置にボリュームを合わせて使うようにします。 |

|

|

|

|

| 2017年9月25日(月) |

| テーブルソーインサートの製作 |

| 藤原産業のテーブルソーですが色々問題があります。テーブルインサートは鉄板で出来ており、鋸刃との間にかなり隙間があります。細い木を切ったときこの隙間から落ちて鋸刃に巻き込まれることがあります。何とかしないといけないと思っていたところでダドーブレードを取り付けると赤い鉄板とブレードが干渉して既存のインサートは取り付けることが出来ない。インサートを外した状態では恐くて使えないので、木のインサートを取り付けることが出来ないかどうか調べた、2本のねじを取り付けている部分はテーブル面より6.5mmぐらい低いことが分かったので6.5mmの木の板をはめ込むことにしました。ただこの取り付け部には段があり、板をそのままはめ込むことは出来ないので、トリマで部分的に削りました。それで既存のインサートと同じ形のものが出来たので、取り付けました。木なので刃とこすれる部分は鋸刃を上げて切ればそれで刃の右側は隙間なしのインサートが出来上がりました。今回はダドーブレード用ですが、通常の刃用に全面ふさがったゼロクリアランスインサートも製作可能と思われるので次はそれを作る予定です。 |

|

|

|

|

|

| 2017年9月24日(日) |

| ドライブセンターをチャックでくわえる |

| 旋盤の主軸にチャックをつけっぱなしにしていると、センター間ワークでドライブセンターを使おうとすると、チャックを主軸から外す必要があります。これが面倒だと感じる人は、チャックにドライブセンターを取り付けることが出来るということを知っておいてください。ドライブセンターは一般的に2MTが多く使われており軸にはテーパーが付いています。しかしチャックの中心部で問題なくつかむことが出来ます。鉄どうしなのであまり強く締め付けなくてもしっかりホールド出来ます。同様にペンマンドレルもくえることが出来ます。 |

|

|

|

|

| 2017年9月23日(土) |

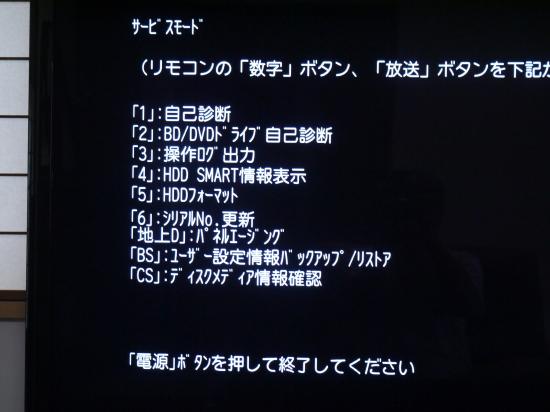

| 三菱テレビのHDD交換 |

| 現在使っている三菱のテレビの内臓HDDの容量は1TBです。少々手狭なので、手持ちの6TBのHDDに交換することにしました。テレビの裏ブタを外して簡単にHDDは交換できます。交換後テレビの横の電源ボタンとチャンネルボタンを同時押しでサービスモードに入ることが出来ます。「5」のHDDフォーマットをリモコンで押してフォーマット完了で新しいHDDが使えるはずです。無事終了して立ち上げると録画可能時間が1TBの時は92時間ですが、6TBでも147時間と表示されます。550時間ぐらいの表示でないとおかしいのですが、そうなっていません。これはテレビのファームフェアが6TBに対応していない為でしょう。残念ながらHDDは1TBの元に戻して完了です。詳細は下の写真をクリックしてください。 |

|

|

|

| 2017年9月22日(金) |

| 集塵の配管 |

| ベルトサンダーと自動カンナを増設したので、集塵の配管が必要です。バンドソーとテーブルソーは集塵しないで箒と塵取りで対応することにしています。配管は既存のディスクサンダーの配管をY字管で分岐しブラストゲートを取り付けました。意外と簡単に増設出来ました。 |

|

|

|

|

| 2017年9月21日(木) |

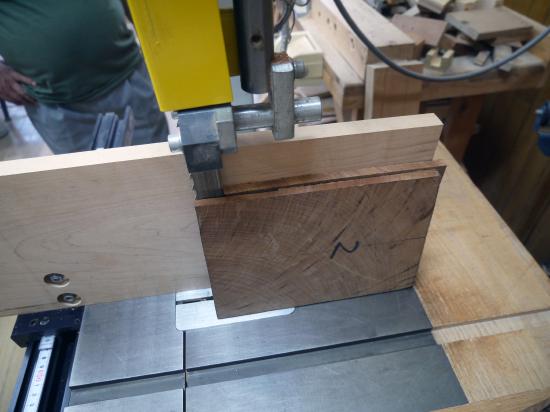

| バンドソーで挽割り |

| 千葉市のARさんからバンドソーでの挽割りを依頼されました。分厚い板を10mmの厚みで挽き割って欲しいと、材料を持って工房を訪問されました。早速挽き割りました。Lenoxのブレードに交換してあるので、挽割りは得意になっています。無事完了して喜んで帰宅されました。 |

|

|

|

| 2017年9月20日(水) |

| 焼き印用真鍮ブロックの加工 |

| 真鍮の角材と丸棒で焼き印を作りたいので、穴あけなどを頼まれた。φ16の丸棒を25mmの角材の真ん中に穴をあけて取り付けます。ボール盤ではパワー不足が考えられるので、旋盤の上で穴をあけることにしました。真鍮の角材は正方形ではないので、木で冶具を作って4爪チャックでくわえることが出来るようにしました。さすがに3馬力のモーターです。余裕で穴をあけることが出来ました。ドリルは16mmがなかったので15.8mmであけましたので、丸棒は少し削って15.8mmまで直径を小さくしました。最後に角材に押しネジ用のねじを切って、角材と丸棒を固定できるようにしました。200Wの電気こてにこの16mmの真鍮棒を差して使うことになるそうです。依頼者が角材に刻印をしますが、どの様な印が出来るのか楽しみです。 |

|

|

|

|

|

| 2017年9月19日(火) |

| ドリルドクター750Xを使ってみる |

| ヤフオクで40本ぐらいの中古のドリルを購入しました。早速ドリルドクターで研いでみました。以前使っていたリョービのDBS-13よりも使いやすいように感じます。早い設定で簡単に研ぐことが出来ます。先端の角度は118度から135度まで選択が出来ます。40本は一気に研ぎました。研いでいるところの動画は、下の写真をクリックすると見ることが出来ます。 |

|

|

|

|

| 2017年9月18日(月) |

| メキシコ海軍の練習用帆船「クアウテモク号」 |

| メキシコ海軍の練習用帆船「クアウテモク号」が晴海ふ頭に停泊しており、内部を無料公開しているという。新木場木工交流会の帰りに見学してきました。メキシコ人の水夫に写真を撮ってもらいました。さすがは帆船です。こんな船で航海をしてみたいと思わせる物でした。 |

|

|

|

|

|

| 2017年9月17日(日) |

| KC-14のボリューム交換 |

| 茨城県竜ケ崎市の方からKC-14の回転数を調整するボリュームがおかしい。回転数が不規則になるという相談を受けた。ボリュームの抵抗値をテスターで測るとブレが出るというので、ボリュームの不良と断定。交換をすることにしました。小生は東京コスモスのボリュームをインバーター回路用に使っていますが、600円以上します。しかしKC-14に付いていたような安物の可変抵抗器は40円で買えます。高級品は大きいのでKC-14に取り付けることが出来れば、信頼性の高い東京コスモスの物を使うように連絡しました。先方は取付に苦労されましたが、何とか取り付けることが出来、無事に修理が完了しました。 |

|

|

|

| 2017年9月16日(土) |

| 入り口の展示コーナーの壁の撤去 |

| 入り口に作品の展示コーナーを作っていましたが、、工房内にビルトインガレージを作ったことで、デッドスペースが出来てしまいました。展示コーナーへほこりが行かないように作った壁は、邪魔になってきたので展示コーナーを給湯室へ移動し、壁を撤去することにしました。作る時は時間がかかりましたが、撤去は簡単です。壁を撤去すると今まで狭くて使えなかった壁側が使えるようになり、収納棚と作業台を再配置しました。バンドソー、自動カンナを置くスペースも出来たので、集塵用の配管もすることにしました。 |

|

|

|

|

|