| 2014年3月31日(月) |

| 木工旋盤の自作(PartⅣ) |

| モーターの台をドミノで取り付けモーターを乗せました。そしてセンター間の芯を合わせました。インバーターを取り付け、スイッチボックス、デジタル回転計なども取り付けました。これで完成です。試運転をやってみましたが、問題なく回ります。回転数の表示も問題ありません。 |

|

|

|

|

|

|

| 2014年3月30日(日) |

| 木工旋盤の自作(PartⅢ) |

| テイルストックを作ります。単に四角い箱を作りM12の板付きナットとボルトを通します。先端に取り付ける回転センターは、既存の物からシャフトを引き抜いてM12のボルトに挿入しています。M12のボルトを回すハンドル、テイルストックを固定するノブを旋盤で挽いて作りました。 |

|

|

|

|

|

| 2014年3月29日(土) |

| 木工旋盤の自作(PartⅡ) |

| 旋盤の主軸はモーターの軸に直結のダイレクトドライブにしました。プーリー、ベルトが不要で構造が簡単になります。インバーターを使うので回転数の調整も問題なくできます。主軸は真鍮で作りましたが、心響太鼓さんが3,500円+送料で作ってくれます。ツーレストのバンジョーはオフさんが旋盤のアクセサリーとして販売しているものを購入しました。手持ちのツールレストを使うためポストの穴を15.8mmから19mmと大きくしました。 |

|

| ベッドは木と鉄板のハイブリッド構造です。ツールレストとテイルストックを固定できる等強度のある6mm厚の鉄板を溝の両側に使っています。 |

|

| バンジョーはベッド上で自由に動かすことが出来ました。テイルストックもこの溝で固定します。 |

|

|

|

| 2014年3月28日(金) |

| 木工旋盤の自作(PartⅠ) |

| デルタの46-460という小型としては優れた旋盤を持っていましたが、大型のVL300を持っているのでほとんど使いません。そこで1月に福島県の方にお譲りしました。ところが旋盤で出張デモをすることになり困りました。新しく買いなおすのもばからしいので、1台自作することにしました。インバーターは手持ちの物を使いますが、モーターは手持ちがなかったので、茨城県のボタン工場の方から購入しました。近いので欲しくなったら取りに行けます。2,500円でした。ところがこのモーターはプラスティックのボタン製造用に使われた為、内部に大量の粉が入っています。またベアリングも異音がするので、交換がてら内部の掃除をすることにしました。詳細な分解整備の状況は下の写真をクリックしてください。 |

|

|

|

| 2014年3月27日(木) |

| 接着剤塗布用のシリコンの刷毛 |

| チャッピー2号さんが愛用している、シリコン製の接着剤を塗る刷毛ですが、100円ショップで購入されたそうです。接着剤用ではなく、どうも料理用の物の様です。シリコン製なので、付着した接着剤が乾燥すると簡単にはがれるので、洗ったりする手間がかからない優れものです。小生も早速使いたいので、100円ショップで探し回りましたが、どうしても見つかりません。仕方がないのであきらめかけていると、ヤフオクでご本家のRocklerの刷毛が売られていました。ちょっと高いが、買ってしまいました。100円ショップで売っているという物と同等のようです。やはり100円ショップで買った方が良いので、今度は写真を持って行って店員に聞きます。 |

|

|

|

|

| 2014年3月26日(水) |

| 丸太カット用そりの製作 |

| 桜の丸太を頂きましたが、丸いのでそのままではバンドソーでカット出来ません。前の工房ではカット用のそりを作ってあったのですが、引っ越しの時に捨ててしまったようでありません。そこでビスケットジョインターを使って作ってみました。詳細は下の写真をクリックしてください。 |

|

|

|

| 2014年3月25日(火) |

| ビスケットジョインターを使ってみる |

| 購入したポーターケーブルのビスケットジョインターを使ってみました。ドミノと基本的には同じですので、簡単に設定、カット作業が出来ました。ショックがドミノより少なく使いやすい。ビスケットはマキタの#0、#10、#20を購入しました。FFのカッターとビスケットは知り合いの方から頂きました。S6の大きいビスケットも必要と判断し、ビスケットをAmazon/アメリカへ注文しました。詳細は下の写真をクリックしてください。 |

|

|

|

|

| 2014年3月24日(月) |

| 真空ポンプのオイルミストトラップ・フィルター交換 |

| 真空ポンプにはオイルが入っていますが、これが蒸発して霧状になります。これが空気中に放出されると、オイルが早く減るので、オイルミストフィルターで回収していますが、フィルターが古くなると回収できなくなります。結果的に煙のようなオイルの霧が出てきます。小生手持ちの真空ポンプのフィルターも古いので、この問題が出ていましたがそのまま使っていました。しかし煙が出ているように見え工房を訪問した人が驚くので、交換することにしました。新品を購入して交換すると嘘のようにオイルミストが出なくなりました。最後にオイルのレベルを確認して整備完了です。 |

|

|

|

| 2014年3月23日(日) |

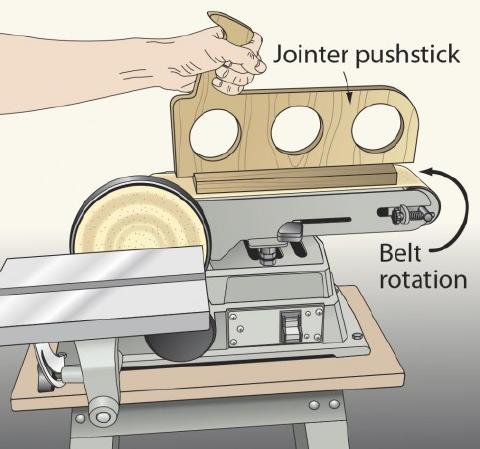

| サンダー用プッシュスティックの製作 |

| 手押しカンナ、テーブルソーなどでプッシュスティックをよく使いますが、何個かないと機械のそばに常時置いておくことがは出来ません。そこで追加で1つ作ってみました。ワンピースで作ると大きな合板が必要なので2ピースとしてネジでつなぎ合わせました。これでベルトサンダーで手をこすることはなくなりそうです。 |

|

|

|

|

| 2014年3月22日(土) |

| ビスケットジョインター購入 |

| Porter Cableのビスケットジョインター557をアメリカン・ダイレクト経由アメリカのCPO Outletsから購入しました。アメリカン・ダイレクトはアメリカの販売店で売っている商品を、楽天のサイトの日本語の画面から注文できるようにしたしたサービスです。送料込みで25,203円で購入することが出来ました。Amazonが日本へ発送してくれないので、今回このサービスを利用しました。買ったばかりで残念ながらまだ使っていませんが、ドミノを愛用しているので、これもすぐに使えるようになると思います。 |

|

|

|

|

| 2014年3月21日(金) |

| 亀城工房工具配置図 |

| 亀城工房の電動工具の配置図を最新のものに書き換えました。最初の物に比べるとかなり変わっています。進化しておればよいのですが、本人はそのつもりでなくてもただ変わっただけかもしれません。しかしひるまずに進めます。下の写真をクリックすると大きな図面を見ることが出来ます。 |

|

|

|

| 2014年3月20日(木) |

| スライド丸鋸小物カッティング治具 |

| Bessyのトルグクランプは、厚みが少し違っても高さ調整をすることなくクランプすることが出来ます。そのトルグクランプを使ってスライド丸鋸で小さいワークを押さえる治具を作りました。小さい物は手で押さえて切ろうとすると、非常に怖い思いをします。この治具を使えば、安全にカットできます。 |

|

|

|

|

| 2014年3月19日(水) |

| バンドソー集塵の改善 |

| バンドソーの集塵が上手くいっていません。テーブルの上に切りくずがかなり出てきます。テーブルの下のブレード周りを木で囲ってホースを取り付けていましたが、吸い残しがかなりあるようです。下側の車輪のケースには、切りくずがほとんどないので、こちらは上手くいっているようです。そこでテーブルの下の木の囲いを撤去し、10cmのホースを出来るだけブレードに近づけることにしました。ホースはテーブルにねじを取り付けそこから針金でつるしました。その結果テーブルの上にまき散らされる切りくずがかなり減りました。完ぺきではありませんが一応の成果はありました。 |

|

|

|

|

| 2014年3月18日(火) |

| 第1回新木場木工交流会開催 |

上総木工交流会は毎月第3土曜日に千葉県君津市の久留里で開催されています。下の写真は小生が手押しカンナの刃の研ぎについて説明している所です。木工をやっている人には非常に素晴らしい会ですが、地理的に遠い場合は問題です。しかし朗報があります。この上総木工交流会を新木場でも開催することになったのです。場所は東京都江東区新木場にある木材・合板博物館です。第1回は4月12日(土)10:00~16:00です。参加費は1,000円。小生宅からは久留里は遠くて毎回3時間以上かけて行っていましたが、今度は一般道でも1時間45分、高速を使えば1時間で行けるようになったので毎回参加する予定です。交流会の案内は下記をクリックしてください。

Shinkibakoryukai.pdf へのリンク

ちなみに第2回は5月10日(土)10:00~16:00です。 |

|

| 下の写真は会場にある機械です。テーブルソー、ボール盤などがあり、治具などの紹介の時に使うことが出来ます。 |

|

|

|

|

| 2014年3月17日(月) |

| ロングワースチャックの製作 |

| ロングワースチャックは直径の大きい物を傷を付けることなく取り付けることが出来るチャックです。ボタンの位置はスムーズに動くので、大きさの違うボウルなど、素早く取り付けることが出来ます。高価なジャンボジョーなどより優れていると思います。アメリカでは市販品も売られていますが、日本から注文すると、直径12インチ(30cm)の物でも送料を入れると2万円以上払う必要があります。そこで自作するということになりますが、プランジルーターと6mmのストレートビットが必要になります。詳細な作り方は下の写真をクリックすると見ることが出来ます。サイズはデルタ46-460用なので直径310mmにしました。2枚の板はベニヤ合板で、18mmと12mm厚になります。小生の旋盤用ではなく、人に頼まれて作ったものです。 |

|

|

|

| 2014年3月16日(日) |

| エッジサンダー完成 |

| 製作に1週間かかったエッジサンダーが完成したので、詳細な製作過程を纏めました。下の写真をクリックするとみることが出来ます。 |

|

|

|